〔投稿者〕 平田賢典(1987年化学卒):理工学部同窓会理事

今年もコロナ禍が収まらない中でのゴールデンウィークとなった。みなさんはどのようにお過ごしになられただろうか。コロナ禍の元、日本人、外国人を問わず様々な形で経済的に困窮する方が急速に増加していることはご存知のことと思う。

私は、15年くらい前から大学院の授業で生活困窮者支援活動のフィールドワークに関わったことをきっかけに都内の生活困窮者向け医療支援活動に参加している。普段は、フランスのNGOである世界の医療団の一員として池袋で毎月2回程度活動しているが、ちょうど、今年のゴールデンウィークの5月3日と5日に関東の生活困窮者支援団体が共同で聖イグナチオ教会を会場として支援活動を実施するということで、『ソフィアンとして参加しなければという使命感』の下参加してきた。詳しくは、以下の記事等をご参照いただければと思う。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/102214

https://mainichi.jp/articles/20210507/ddl/k13/040/013000c

学生時代をふりかえると、上智大学で一番好きだった科目は、化学科にも関わらず人間学であった。私たちの時代上智大学では一年時に文科系学部、理科系学部を問わず全員人間学が必修であった。当時の私たち化学科は、現在も聖イグナチオ協会で仕事をされているハビエル・ガラルダ先生に人間学を教えていただいた。夏休みを前にフィールドワークの宿題が課せられた。確か、大きなテーマは「差別」であり、具体的テーマとして「老人問題(当時は、高齢者問題でなく老人問題と言っていた)」「男女差別」「被差別部落問題」「外国人差別」の4つだったと記憶している。いずれも、「差別問題」の渦中にいらっしゃる当事者の方々の所にうかがいインタビュー調査をした後、自身の考えを添えてレポート提出するという宿題であった。

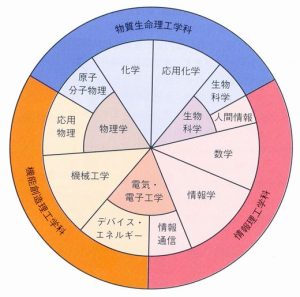

そして私は上智大学では理工学部に学び、立教大学の大学院で社会デザイン学を学んだ。いわば、文理両刀使いではあるが、新型コロナウイルスの問題をはじめ現代社会の様々な課題解決のためには、文系、理系といったステレオタイプな議論ではなく文科系と理科系の知識をお互いに融合した取り組みが大切になると強く感じている。

新型コロナウイルスの問題を例にとれば、感染症の科学知識だけでは人々の行動を変えることはできない。一方で、科学知識なくしてワクチンや治療薬の開発はできないといった具合である。

いまソフィアンの一人として、上智大学で文科系、理科系という枠組みを超えた人間学の学びの機会を得られたことに感謝している。