11月20日は、東京エレクトロンデバイス株式会社・代表取締役社長の栗木康幸氏(電気電子1979)が、「半導体装置を通したものづくりと組織論」というテーマで講義を行いました。今回も、教室は満席。栗木氏は、半導体の歴史や製造工程について解説しました。講義の中では、集積技術が限界に近づきつつある半導体産業の現状について触れ、今後の半導体産業には革新的な変化が必要であるとの考えを示しました。また、自らが社長として実践しようとしている、革新を生むための組織改革についても説明し、革新を生むための条件として「努力」「能力」「発想」「目的願望」の4つが必要であると述べました。以下では、講義の内容をご紹介します。

半導体と私のかかわりについて

私が大学を卒業した直後の1980年代は、日本の半導体産業の絶頂期だった。日本企業が世界の半導体市場の60%近いシェアを占めていた。それが、今では日本企業は独立の大手では東芝1社しか残っていない。そんな激動の半導体業界で、私はずっと仕事をしてきた。

私は1979年に電気電子工学科を卒業した。所属していたのは庄野研究室だ。大学院には進まず学部卒で、東京エレクトロンという企業に就職した。この会社はTBSが出資した会社で、現在も本社は赤坂サカスのTBSのビルの中にある。35年間ずっと、半導体製造装置とLCD製造装置の事業に携わってきた。2010年から関連会社の東京エレクトロンデバイスに移り、そこで社長をしている。この会社では、海外の半導体製品を輸入して、国内のメーカーに販売する事業を展開している。

さて、最初に半導体とは何かについて説明しよう。トランジスタや集積回路(IC)のことを半導体と呼ぶ場合もあるが、正確にいえばこれらは半導体を利用した製品だ。半導体とは読んで字のごとく、電気を通す導体と通さない不導体の中間の性質を持った物質のことだ。外からのエネルギー(電気、光、温度)を受けて、電気を通したり通さなかったりする性質を持つ物質のことだ。シリコンがその代表的な物質。シリコンのほかに、ゲルマニウムなどの物質もある。半導体製品の材料としては、非常に純度の高いシリコンに、微量の不純物を混ぜたものがよく利用される。

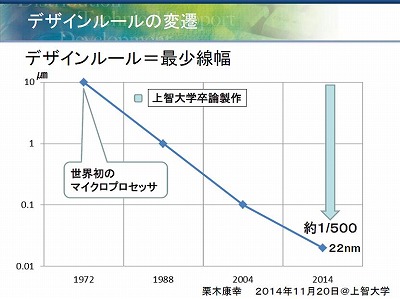

私の学生時代、半導体の物性を研究する大学研究室はたくさんあったが、実際に集積回路を製造させてくれる研究室は、上智大学の庄野研究室しかなかった。庄野研究室では私が卒業した3年後に、学生が卒業研究として8ミクロンのデザインルールで、200個程度のトランジスタを載せた集積回路を製造し、その動作を確認している。当時この成果は非常に画期的なことでもあり、新聞記事にもなった。

半導体の集積度、その変遷

現在のVLSI(超集積回路)の集積度について説明したい。1センチメートル角の半導体チップの上には天文学的な数字の素子が載っている。先ほど80年代初頭に、庄野研究室で製造していた半導体製品が、8ミクロンのデザインルールだったと説明したが、これは集積回路の中に書かれている線の幅が8ミクロンという意味だ。幅が小さくなればなるほど良いのだが、小さくなると線が切れたりするので当時はこれが限界だった。

インテルが1972年に発売した製品は、10ミクロンのデザインルールで製造されていた。80年代にはこれが8ミクロンとなり、88年には1ミクロンとなった。当時の業界では1ミクロンの壁は越えられないのではないかと言われていた。しかし、半導体製造技術の発展により壁はあっという間に乗り越えられ、今世紀には0.1ミクロンにまで線の幅は細くなった。そして現在は20ナノメーターまで小さくなっており、さらに一桁ナノメーターでの製品開発が進んでいる。

20ナノメーターは10ミクロンの1/500の幅ということになる。上智大学のメインストリートの幅を10メートルと考えると、その1/500は2センチメートルとなる。デザインルールの変遷の中で、電気の流れる道をどれほど細くすることができたのかを、イメージできるだろう。

人間の髪の毛は0.1ミリ程度(約100ミクロン)の太さだ。22ナノメーターという数値のおよそ5000倍だ。インフルエンザウイルスの大きさが、約100ナノメーターである。インフルエンザウイルスの1/5程度の線の幅で、現在の半導体製品は製造されている。ちなみにシリコンの原子の直径は220ピコメータだ。現段階からさらに1/100くらい細くしないと、この領域には到達しない。おそらく、シリコン原子の10〜20倍くらいの幅には、あと5年から10年くらいで到達するだろう。原子の大きさに線の幅は近づきつつあるということだ。

別の表現でVLSI(超集積回路)というものを表現してみたい。1センチメートル角の半導体チップには、約2000メートルの配線が描かれている。日本の国土が38万平方メートルなので3800兆倍してルート(平方根)を計算して換算すると、2000mという長さは1億2300万キロメートル相当となる。実際の日本の道路の長さは、国土交通省のデータによれば、かなり細かい農道なども含めて、120万キロメートルだという。VLSIの配線は日本の道路の100倍の密度で線が引かれているということになる。

半導体の製造工程と歴史

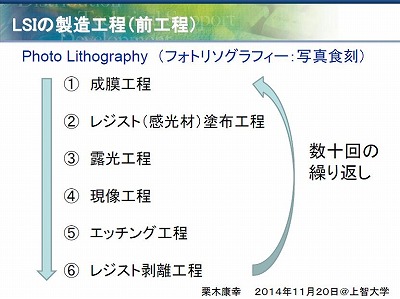

半導体の基本工程は6工程ある。シリコンのウエハーの上につくりたい物質を載せる(成膜工程)。その膜の上に感光剤を塗る(レジスト塗布工程)。そこにパターンが描かれたマスクをかぶせて上から光を当てる(露光工程)。感光した部分が抜けて穴が開く(現像工程)。残ったレジストをマスクにしてそこを掘る(エッチング工程)。そのあと感光材を除去する(レジスト剥離工程)。これを何十回も繰り返す。現在のLSIの構造は多層構造になっている。素子の集積度が上がり、同じ面に配線ができないため、素子が並ぶ面とは別に配線する層をつくっている。配線も何階層にも重なっている。そのため、多いもので50回くらい、簡単なものでも20回くらい、この作業を繰り返す。一通り終わるのに3か月ほどかかる。先ほど説明したように配線の幅は20ナノメートルで、ウイルスよりも小さな幅である。不純物が混ざると機能しなくなるので、非常にクリーンな状態で作この業は行われる。この後に、後工程と呼ばれるパッケージング工程がある。

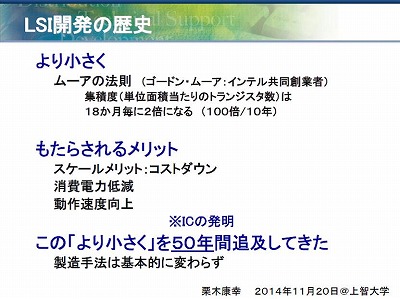

LSIの歴史について少し説明しよう。半導体産業が過去50年目指してきたことは、ひたすら小さくすることだ。半導体の集積度は、1年半ごとに倍増するという「ムーアの法則」に沿って、進化してきた。というよりもこの法則に沿って開発しなければ、自分たちの仕事がなくなるという強迫観念の中で、仕事をしてきたといってもいいだろう。現在もこの法則に沿って開発が進んでいる。

ではなぜ小さくするのだろうか。小さくすることでメリットがあるからだ。同じサイズの中に、様々な機能を盛り込めるようになる。これによってコストダウンが図れる。動作速度も上がり、消費電力も小さくできる。PCやスマートフォンの機能が上がっていくのは、もとをただせばこのムーアの法則に沿って、半導体が進化しているからだ。

集積回路(IC)の原理を開発したのは、アメリカの二人の研究者だ。ジャック・キルビーとロバート・ノイスという人物だ。1958年、テキサス・インスツルメンツ社にいたジャック・キルビーがまず特許を申請した。それから数か月後の1959年、フェアチャイルド社の研究者だったロバート・ノイスが同じような特許を申請した。二人は10年にわたって特許紛争を繰り広げた。一審でアメリカの地方裁判所は、ジャック・キルビーに軍配を上げた。判断基準となったのは二人が提出した実験ノートだ。実験ノートによれば、ジャック・キルビーの方が発明した日付が早かったということが、その判決理由になっている。STAP細胞の例を引き合いに出すのはあまり適切ではないかもしれないが、すべての科学技術において実験ノートをつけるということは、極めて重要な基本的作業であるということを肝に銘じていただきたい。それは50年以上前の、この裁判結果からも明らかだ。

実は10年間の特許紛争の後に、最後はロバート・ノイスが勝つことになる。今日では、複数の回路素子をひとつの半導体基板の上に配置するというキルビーの特許は、集積回路の前段階のアイデアと評価されている。一方で、ロバート・ノイスのアイデアである半導体の平面上に回路を構成する技術に関する特許(プレーナー特許)が、工業的な集積回路製造の基になったと考えられている。しかし、この決着がつく前に2社はお互いの特許をライセンスする契約をしていたため、産業的には大きな影響はなかった。このキルビー、ノイスの時代から製造工程は変わりがない。ひたすら小さくすることを追求してきたのが半導体産業の歴史だ。

革新が生まれる組織とは

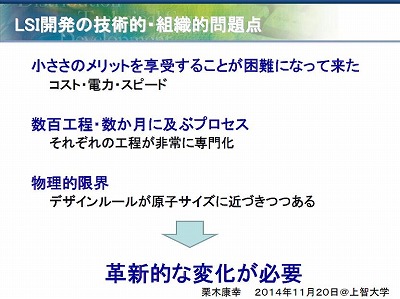

さて、ここにきてムーアの法則に限界が見えてきた。小ささのメリットを享受することが困難になってきた。理由は二つある。ひとつは、デザインルールが原子サイズに近づきつつあるという物理的限界だ。そしてもうひとつは、半導体製造には莫大な投資がかかるが、それが組み込まれた最終製品は価格が下がり、投資を賄いきれなくなりつつあるというコスト的限界だ。半導体産業的に、革新的な変化が必要な時代が訪れているといえるだろう。

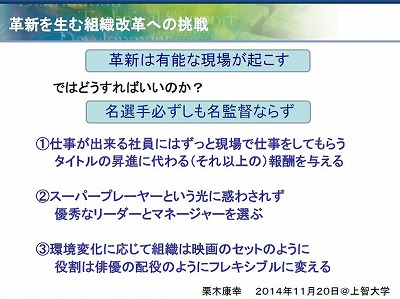

では、革新を起こす組織とはどんな組織だろうか。まず、組織のジレンマについて話をしたい。組織では一般的に、現場で成果を上げた優秀な人が、評価されて昇進していく。この人々は、現場とは違ったマネジメントやリーダーシップといった能力を、求められるようになる。したがって、現場に残された人はそれ以外の人たちとなる。優秀な人はどんどん現場から離れていく。一方で、現場には成果が出せなかった人々が残り、そうした現場からは成果が出せなくなり、全体として成果を出しにくい組織になってしまう。これが組織のジレンマだ。

私の会社では新しいコンセプトに基づいた人事制度を試そうとしている。革新は有能な現場が起こす。そして名選手が必ずしも名監督ではない。そこで私の会社では仕事ができる人を、現場に残す制度を来年から試そうとしている。昇進ではなくて報酬で報いるという人事制度だ。またマネジメントクラスに配置する人は、もしかしたら現場ではスーパープレーヤではないかもしれないが、リーダーシップがあり組織としての成果を導くことが出来る人材を選ぶ。それが会社としては非常に重要であると思う。

事業を取り巻く環境変化はスピードが上がっている。年というような単位では対応できなくなってきた。環境変化に応じて、組織は映画のセットのように、役割は俳優の配役のように、フレキシブルに変える組織でなければ、スピードに対応できない。

革新を生む条件について私の経験から4つほどキーワードを紹介したい。一つ目のキーワードは「努力」だ。先生よりできる生徒にならなければならない。先人の努力を超える努力をしなければ、先には進めないということだ。

二つ目のキーワードは「能力」だ。能力にはいろいろある。アメリカの鉄鋼王であるアンドリュー・カーネギーの墓碑には、「己の近くに、己より賢き人を、集める術を知っていた男、ここに眠る」と刻まれている。自分の限界を知り、自分にできないことをほかの人にやってもらう能力が、革新には必要だ。これはトップマネジメントだけではない。小さなチームでも同じだ。私はこれを質のいい手抜きと呼んでいる。不得意なことを他人にやってもらい、自分は得意なことに集中する。そしてチームのパフォーマンスを最大化する。これこそが能力だ。

次のキーワードは「発想」だ。これこそが今の半導体産業に求められていることだ。創造力、作り出す能力だ。ノーベル賞を受賞した江崎玲於奈博士は、「真空管をいくら研究して改良してもトランジスタは生まれない」と述べた。今ある技術をいくら磨いても、そこから違うものは生まれない。ひたすら小さくしようという今の発想を、誰かがブレークスルーしなければ、未来の半導体産業は成り立たない。では、誰ができるかというと、やはり半導体技術者が考えるしかない。真空管を究めた人々が、違う発想でトランジスタを開発した。半導体研究の中で、妄想に近い違う発想をする人たちが、今求められている。

最後のキーワードは「目的願望」だ。これは「Pale Blue Dot(ほのかな青い光)」という写真だ( http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=52392 )。惑星探査機「ボイジャー」は、1977年に打ち上げられ今も飛行を続けている。この写真は太陽から60億キロ離れた冥王星の軌道のあたりで、地球から送られた最後の指令である「地球を振り返って写真を撮れ」という命令を実行して、撮影した写真を地球に伝送してきたものだ。地球を一番遠くからとらえた写真だ。1990年に撮影された。ボイジャーはまだ、150億キロ離れたところを飛んでいる。人類が造ったものの中で一番遠くまで到達している物体だ。半導体が開発された頃に造られたものが、一度もメンテナンス無しに、今でも機能して飛行を続けている。10日後に、日本の「はやぶさ2号」が打ち上げられる。2020年に帰ってくる計画だ。はやぶさは、人類が一番遠くまで到達させて帰還させた物体だ。ボイジャーは帰還しない。でも、はやぶさは帰還した。日本の科学技術として世界に誇っていいことだと思う。何が、ボイジャーやはやぶさを作り出したかというと、それは「願望」という欲求意識だ。「こんなことをやってみたい」「行って見てみたい」という科学者の願望を、技術者が実現した結果だ。何かを成し遂げるときには、何かをしてみたいという絶対的な願望が必要だ。

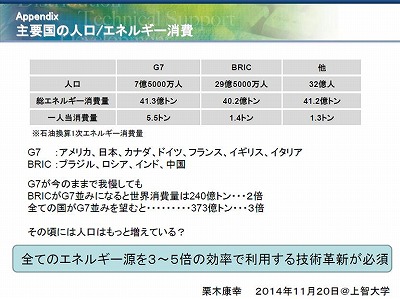

最後に1枚シートを示したい。これは主要国の人口とエネルギー消費量のデータだ。地球環境は限界に来ている。今の生活レベルを維持しようと考えるならば、今後、すべてのエネルギー源を3倍から5倍の効率で利用するようにしなければならない。リアクションペーパーの課題として、次の三つテーマをお願いしたい。

1.全体の感想

2.人類が生存していく上での脅威とその克服

3.我々の生活を劇的に変化・向上させそうな技術

2と3はSF小説家のつもりで書いてもらってもいい。半導体産業にとどまらず、地球環境を守るためには、革新的な技術が必要だ。それを見つけるのは皆さんの仕事となるだろう。これが本日の私からのメッセージである。