ルーツをたどる 木村元紀(きむらげんき) 2004 年卒

好きなフランス語: La fortune sourit aux audacieux.

思えば、小学校高学年に差し掛かる頃からだった。私はこの進路のABC について、昼夜考えつづける風変わりな子どもだった。考古学者として学究の道に進むか。家業を継ぐために商売のスキルを磨くか。表現を仕事にし、創造性を以て社会に貢献するか。

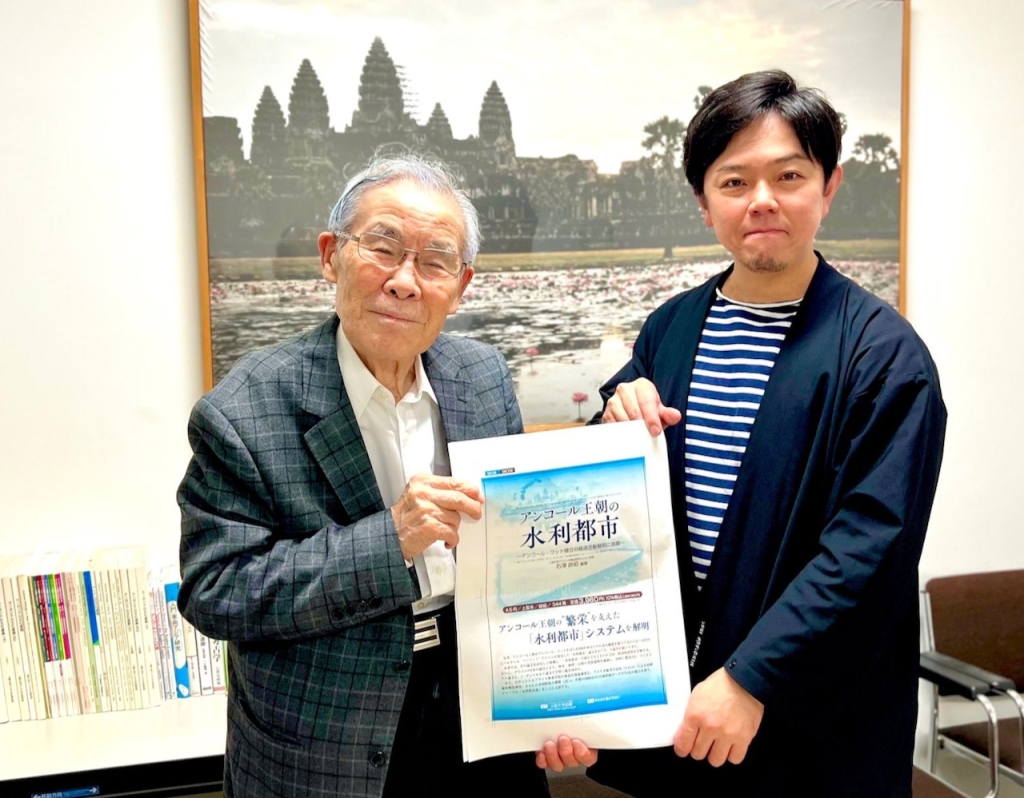

1998 年 10 月。高校 2 年生の私 がアポイントメントも無しで石澤先生を訪ねてから、もうすぐ四半世紀が経つ。先生は当時の 9, 10 時限にあったゼミを 急遽休講にして話を聞いてくれた。訪問の目的は、学事的なルールを超えた突拍子もない交渉をすることだった。 「いやはや、なかなかおもしろい方ですね。でもね、まずはうちに合格してくださいね」。アポも遠慮もない高校生からのお願いごとに、ほくほくと朗笑されていた先生の表情が忘れられない。その日、石澤先生は校門が閉まる時間まで、高著 や研究資料、発掘にまつわる逸話を丁寧に披露してくれた。

当時、エジプトロジーに関するバラエティーや教養番組は テレビでも盛んだった。しかし日本人で、基本的に日本を拠点に学問を修めようとしていた私にとって、エジプト考古庁 を差し置いて、旧宗主国の英国の学者たちをも押しのけて研究のど真ん中を担務することは、高校生の私にとっても事実 上不可能に近いように思えた。少年老い易く学成り難し。研究対象の選択を誤ることは人生最大の Bet を逸するようで、 当時の私にとっては一大事だった。

従って、研究の対象を選ぶ際の条件は、学問的フロンティアが残されていること。そして、日本人である自身がイニシアティブを持って研究を進められること。当時、この二点で クロス集計を掛けると、答えは自ずと国内の考古学現場、そしてもう一つはカンボジアのアンコール遺跡群研究に絞られた。中でも、中学生の終わり頃から国内外の大学のシラバスを集めて読み込むのを半ば趣味にしていた私にとって、石澤良昭教授の名とその著書はとりわけ輝くように見えていた。

石澤先生が師であるポール・リーチ先生から薫陶を受けた遠大さには到底及ばない。 しかし私もフランス語学習者として、それまで垣間見ていた日本語、英語、中国 語とは違う知の体系、思考のOS を得た。この世界との対峙の仕方は、いずれキャ リアの C 案として今の仕事であるクリエイティブディレクターを務める際に大きく役に立つ素養となった。